ホーム

ホーム- 後藤 勇吉

「人間の一生というものを考えてみると、五十年も一生、三十年も一生。要は生きがいがあったかどうかが点のつけどころだ」勇吉の言葉です。

人々の夢や希望を翼にのせて、大空へと羽ばたいた飛行家 後藤勇吉。

日本の空の開拓者として風のように駆け抜けた彼の人生はあまりにも短く、

そしてその足跡はあまりにも大きなものでした。

アメリカのライト兄弟が人類初の飛行に成功して100年余り。その後、航空界はすさまじい発展を遂げ、今や人々は当たり前のように空の旅を楽しんでいます。また航空輸送の発達は産業の発展へとつながり、人々の生活に潤いをもたらしました。

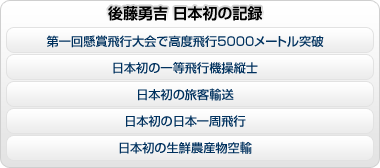

後藤勇吉は日本初の民間パイロット第一号として、飛行機の可能性を見出し、今日の航空界へとつながる偉大な足跡を数多く残しました。

パイロットとしての才能もさることながら、執念ともいうべき空への憧れ、その並々ならぬ不屈のチャレンジ精神は航空界にとどまらず、多くの人々に勇気と感動をもたらしました。

| 1896(明治29)年 0歳 | |

| 11月12日、宮崎県延岡市南町に商家で醤油醸造販売業も手掛ける吉太郎・チカの四男(男4人女3人)として生まれる。 | |

| 1903(明治36)年 7歳 | |

| 延岡尋常高等小学校入学 | |

| 1909(明治42)年 13歳 | |

| 宮崎県立延岡中学校(現・宮崎県立延岡高等学校)入学 | |

| 1914(大正3)年 18歳 | |

| 宮崎県立延岡中学校卒業後、上京。三井物産機械部の自動車工場(現・(株)ヤナセ)就職。 | |

| 1915(大正4)年 19歳 | |

| 自動車工場退社。飛行家 白戸榮之助の助手となる。 | |

| 1916(大正5)年 20歳 | |

| 白戸式「巌号」(インディアン60馬力)を借用し、宮崎県東臼杵郡門川町尾末海岸に運び、独力飛行練習を開始。日本初の直線飛行に成功 | |

| 1917(大正6)年 21歳 | |

| 再び上京。日本飛行学校自動車練習部の経営、ならびに教官を務める。11月、帝国飛行協会陸軍依託第3期操縦生に合格。訓練を開始。 | |

| 1918(大正7)年 22歳 | |

| シベリア出兵に召集され、看護補充兵として従軍する。 | |

| 1919(大正8)年 23歳 | |

| 除隊となり帰郷。その後、帝国飛行協会の技師として上京。 | |

| 1920(大正9)年 24歳 | |

| 8月、第1回懸賞飛行大会に「富士号」で出場。高度飛行1位、高速飛行2位、高等飛行1位となる。9月、郷土訪問旅行を「富士号」で行う。 | |

| 1921(大正10)年 25歳 | |

| 日本人初の一等飛行機操縦士となる。 | |

| 1922(大正11)年 26歳 | |

| 各務ケ原(岐阜県)から平和記念東京博覧会の会場(上野)、代々木へと日本最初の旅客輸送を成功させる。後藤キクヨと結婚。 | |

| 1923(大正12)年 27歳 | |

| 第2回郷土訪問飛行を行い、母・チカを同乗して飛行する。9月の関東大震災で品川―清水(静岡)間の郵便飛行を実施し約6万通の郵便物を運ぶ。11月、長男・高行が誕生。 | |

| 1924(大正13)年 28歳 | |

| 大阪毎日新聞社と提携し、川西式K-6型「春風号」による日本最初の日本一周飛行(全行程4395km、実飛行時間33時間52分、平均時速130km)に成功する。 | |

| 1927(昭和2)年 31歳 | |

| 日本最初となる宮崎―大阪間の生鮮農産物空輸を川西式K-8型にて行う。 同年、リンドバーグが大西洋横断無着陸飛行を行い好成績を示す。これを受け、帝国飛行協会、国産飛行機による太平洋横断無着陸飛行計画を発表、飛行士を決定し、飛行訓練のため霞ヶ浦海軍航空隊に入隊する。 監督・後藤勇吉、一番機搭乗者 藤本照男・海江田信武・予備機登場者 諏訪宇一 |

|

| 1928(昭和3)年 32歳 | |

| 2月29日、午前8時大村海軍航空隊を出発。霞ヶ浦に向かう途中、佐賀県藤津郡七浦村(現・鹿島市)の山中に墜落し死亡。 | |

| 参考/生誕110周年記念 夢は大空に 空の先駆者 後藤勇吉 ※年表中の年齢は満年齢となります。 |

|

勇ちゃんこと後藤勇吉は1896(明治29)年、父・吉太郎 母・チカの四男(四男三女)として宮崎県延岡市南町に生まれました。男の子の末っ子であり、周囲からは「勇ちゃん」と呼ばれ大変可愛がられました。

実家は山産物商や醤油醸造などを手掛ける大変裕福な商家で、勇吉も何不自由なく育てられました。

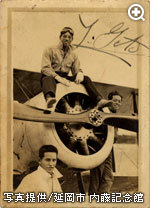

幼い頃から機械いじりが大好きで、蒸気機関付の精米機を作ったり古い自転車を改造して水上自転車にしてみたりと周囲の人々を驚かせていた勇ちゃん、機械好きの勇ちゃんは近所でもちょっとした有名人でした。

またその頃、国内では飛行機熱が高まっていて、勇吉も自作の模型飛行機を飛ばして遊んだりする中、大空への想いが日に日に高まっていきました。

延岡中学校卒業後、勇吉は父・吉太郎のすすめでひとまず東京の自動車工場で働くことになりました。その後、民間航空初期の飛行家 白戸榮之助と出会い、ついに夢にまでみた飛行機制作に携わることになり、勇吉の飛行機熱もますますヒートアップしていきました。

勇吉にとって、初めての空の相棒となったのは水上飛行機インディアン60馬力・白戸式「巌号」。巌号のレンタル料は当時でおよそ400円。家2軒分建てられるという大金でした。勇吉は父に何度も援助を懇願しますが断られ、最後は強引にも延岡の実家に飛行機を着払いで送り届けるというなんとも大胆な行動をやってのけ、ようやく相棒 巌号との飛行訓練が始まりました。

門川町尾末海岸での独力飛行訓練を開始してから3ヶ月後、ようやく最初の直線飛行に成功した勇吉はその後、300人以上が受験したという帝国飛行協会の三期操縦生試験を受験し、合格者わずか3人という中の1人に選ばれ、いよいよ夢の実現へ向けての第一歩を踏み出しました。

帝国飛行協会の第三期生を卒業後、勇吉はその才能と実力で、次々と飛行機の可能性に挑んでいきます。

日本一の飛行士を目指し日々訓練に励んだ勇吉は第1回懸賞飛行大会に、新たに製作した伊藤式恵美16型・「富士号」で出場。

この大会で勇吉は現代でも酸素マスクが無ければ不可能に近いという高度5000メートルを突破。その後も数々の「日本初」の記録を作り、民間パイロットとして一目置かれる存在となりました。

日本で最初に空を飛んだ野菜は勇吉が運んだ宮崎の日向かぼちゃ。これが生鮮農産物空輸のはじまりです。

空飛ぶ日向カボチャ

新鮮な野菜をいかに早く消費地に届けるかは、今日の課題でもありますが70年前の昭和初期には、日豊線を利用し、宮崎から北九州や大阪へのカボチャやキュウリの輸送が始まっていました。

1927(昭和2)年5月、宮崎県と宮崎市は販路の拡大を図るため、大阪中之島中央公会堂に阪神地方の関係者を招待し、郷土産品を使った料理の大試食会を催すことになりました。その宣伝効果を狙って野菜の空輸が発案され、当時名の知れていた勇吉への期待が高まりました。

勇吉は郷土発展に役立てばと喜んで引き受け、カボチャなどの産品を積んだ飛行機は宮崎から大阪に無事着水。新鮮な材料で作った料理は好評で、以来「日向カボチャ」の人気が一段と高まりました。

雑誌の人気投票 飛行部門で1位になるなど、アイドル並みの人気を誇っていた勇吉は当時多くの新聞や雑誌にも取り上げられ、話題となりました。

気になるお相手は勇吉が通っていたレストランの女中をしていた後藤キクヨ(奇くも同姓)。当時としてはめずらしい洋装のおしゃれな彼女は太陽のように天真爛漫。

それでいて強さや冷静さを合わせもつ飛行家の妻としては申し分ない女性でした。

キクヨにダイエット命令!?

二人が知り合った当初、キクヨは女飛行家に憧れ、一度飛行機に乗せて欲しいと勇吉の元へ毎日通っていました。しかしキクヨの想いとはよそにここでネックになったのがキクヨの体重。当時からふくよかな体つきであったキクヨは勇吉からダイエット命令を下され、下剤などを使ってダイエットにいそしみ、その後、無事に勇吉と二人で空のデートを楽しむことができました。

1927(昭和2)年5月、アメリカのリンドバーグが大西洋横断無着陸飛行に成功したニュースは勇吉の心をふるいたたせました。これを受け帝国飛行協会は翌月、国産飛行機による「太平洋横断無着陸飛行計画」を正式に発表。この壮大なプロジェクトを実現する飛行士に勇吉を含む4人が選ばれました。

国内ではこの話題に湧き、横断飛行機(川西K12型桜号)をモデルにしたブリキのおもちゃや絵葉書、ポスターといったグッズが販売されるなど、国民の夢と期待を一身に背負い、四人の飛行士は霞ヶ浦海軍航空隊に入隊。太平洋横断無着陸飛行に向けた訓練が開始されました。

訓練は前日から霞ヶ浦-大村(長崎)間の往復飛行が行われていました。往路は勇吉の操縦で、岡村徳長海軍大尉と諏訪宇一飛行士が同乗し、大村海軍飛行隊に無事着陸。翌2月29日(1928(昭和3)年)、3人を乗せた飛行機は昨夜から降り続く雨の中、霞ヶ浦に向けて離陸しました。

しかし佐賀県藤津郡七浦村(現 鹿島市)上空で濃霧の為低空飛行中、山腹に激突し墜落。この日、飛行機を操縦していた諏訪飛行士、指揮官 岡村海軍大尉はどうにか脱出し命をとりとめましたが、燃え盛る機体から勇吉だけが脱出できずに無念の死を遂げました。

勇吉32歳、満を持して挑むはずだった太平洋横断無着陸飛行計画は勇吉の死で中止。勇吉の見果てぬ夢は3年後、アメリカの飛行家バンクボーンとハーンドンによって達成され、その名を航空史に残すこととなりました。

ふるさと・延岡での葬儀は地元の小学校で営まれ、およそ一万五千人の会葬者が変わり果てた勇吉の姿に涙しました。

ちょっと不思議話

勇吉が亡くなったのが1928(昭和3)年、閏年の2月29日。

勇吉の死後、太平洋横断無着陸飛行計画に選ばれた3人の飛行士はそれ以降、なんらかの飛行機事故で殉職していますが、なぜか全員、閏年に命を落としています。

今でこそメタルチックな飛行機が主流となっている現代、当時は布製の翼に木製の胴体というのが飛行機の一般的な構造でした。

当然のことながら管制塔やレーダーなども無い為操縦は磁気コンパスをたよりに行われていました。

また当時の民間飛行機は広報の手段としてよく使用され、上空から宣伝ビラなどがまかれていました。

1920(大正9)年の第一回郷土訪問飛行では愛機「富士号」とともに、故郷に錦を飾った勇吉。「富士号」は実家の家業の商号「南藤屋」からとった特別な思いのある飛行機です。

延岡の空に初めて飛行機を飛ばした勇吉は、郷土の英雄として多くの人々の熱烈な歓迎をうけました。実は着陸して停止する寸前、「富士号」の車輪が穴にはまり機体は逆立ちの姿勢で停止するというハプニングがありましたが、そこは勇吉のご愛嬌。

勇吉は逆立ちの飛行機から手をふって降りてきたのです。

3年後に行われた2度目の郷土訪問飛行では飛行機をもっと身近に感じてもらおうと知人や友人に同乗飛行を呼び掛けました。

しかし中々名乗りを上げる人がいません。そんな中、勇吉の母 チカが同乗することになり、つかの間の親子飛行を楽しみました。チカは上空から観衆にむけて白いハンカチをふり、「自動車よりずっと楽ちんだった」という、なんとも勇吉の母らしい感想を残しています。

またこの時の事は勇吉にとっても 生涯忘れることのない母との思い出となりました。

幼い頃から好奇心旺盛で、スポーツも万能だった勇吉。

太平洋横断無着陸飛行計画が決まると、山登りをしたり野球やテニスをして体の鍛錬に気を使っていました。

また、趣味も多彩で三味線やバイオリンを演奏したり、暇さえあれば釣りや狩りにも出かけていました。

勇吉自身、「俺は飛行家にならなければ音楽家になるところだった」と冗談まじりに周囲に話しています。

1918(明治29)年勇吉はシベリア出兵に召集され、看護補充兵として現地でおよそ8カ月間従軍しています。

シベリアから東京の知人に宛てた手紙には「陸軍のソッピース機が飛行するのを見た!僕に飛行機を与えよ。」 などと、戦場でもなお、飛行機に恋焦がれる熱い思いをしたためていました。

太平洋横断無着陸飛行計画が決定してからの勇吉は朝から晩まで飛行機の事で頭がいっぱい。

他の事は何もかも忘れ、外出の度に必ず忘れものをしていました。

時には他人のカバンを持って帰る事もあり、妻のキクヨは当時、警察の紛失物係に行くのが日課のようになっていました。

延岡城・内藤記念博物館

令和4年9月にリニューアルオープンした延岡城・内藤記念博物館では、勇吉が弟1回懸賞飛行大会や初めての郷土訪問飛行を共にした「富士号」のプロペラをはじめ、日本人初となった1等飛行士操縦士の免状、遭難時に焼け残った遺品などを見る事ができます。

| 書籍名 | 著者・監修 | 出版 |

|---|---|---|

| 空の英雄60年祭 後藤勇吉飛行士 | 市山 幸作 | 後藤勇吉延岡顕彰会 |

| 空の先駆者 後藤勇吉 | 秋山 栄雄 | 後藤勇吉延岡顕彰会 |

| 後藤勇吉の記録 | 富永 寿夫 | (株)夕刊ポケット新聞社 |

| 生誕110周年記念 夢は大空に 空の先駆者 後藤勇吉 | 延岡市教育委員会文化課 | 延岡市教育委員会文化課 |

| 生誕110周年記念 後藤勇吉物語 | 延岡市教育委員会文化課 | 延岡市教育委員会文化課 |

| 夢を翔ぶ! 空の先駆者 後藤勇吉 | MRT宮崎放送 | 内藤記念館にて貸出可 |

| ふるさと再発見 みやざきの百一人 | 宮崎県 | 宮崎県みやざき文化振興課 |

取材協力・参考資料

参考資料

- 生誕110周年記念 夢は大空に 空の先駆者 後藤勇吉(延岡市教育委員会文化課)

- 空の英雄60年祭 後藤勇吉飛行士(後藤勇吉延岡顕彰会)

- 空の先駆者 後藤勇吉(後藤勇吉延岡顕彰会)

- 後藤勇吉の記録((株)夕刊ポケット新聞社)

- 生誕110周年記念 夢は大空に 空の先駆者 後藤勇吉(延岡市教育委員会文化課)

- 生誕110周年記念 後藤勇吉物語(延岡市教育委員会文化課)

- 夢を翔ぶ! 空の先駆者 後藤勇吉(MRT宮崎放送)

- ふるさと再発見 みやざきの百一人(宮崎県みやざき文化振興課)

取材協力

- 延岡市教育委員会文化課

- 延岡市内藤記念館

写真出典協力

- 延岡城・内藤記念博物館