|

木材の豆知識

|

|

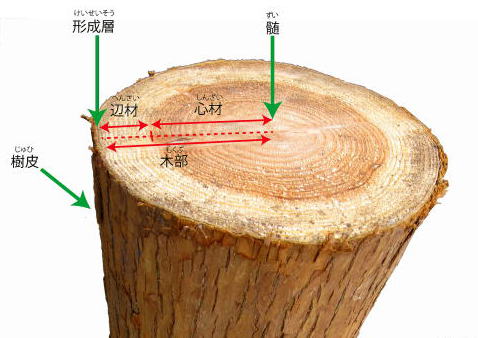

| スギやヒノキはもちろん、街路樹にしても、樹木として生きている間は水分が必要不可欠です。根から吸い上げられた水分は、樹幹外周にある辺材を通って葉から蒸発していきます。樹木の生長に従い樹皮のすぐ内側の形成層で木部が形成されていきます。木部のうち辺材は水分の通り道と養分を蓄えるので生きていますが、順次、生命活動の役割を終え死んでいきます(心材化)。このような樹木のシステムから水分は辺材に多く、心材には少ないと想像されます。多くの樹木の含水率分布はこの通りですが、一部のスギは心材にも多くの水分を含んでいるものがあります。理由は不明ですが、黒心材といわれています。 |

|

| 図1 幹の構造 |

| |

樹木は伐採され、製材工程を経て「木材」となり建築材などに利用されます。生きていくのに必要だった水分は、製材したばかりでは無くなりません。住宅の柱やはりなどの構造材としてよく目にする心持ち柱材(12cm×12cm×長さ3m)の製材直後の重量は、軽いもので25kg程度、重いものは50kgもあります。水分が全くない木材実質だけの重さ「全乾重量」は18kg程度ですので、その差は全て水分です。かなりの水分が含まれていることがおわかりだと思います。

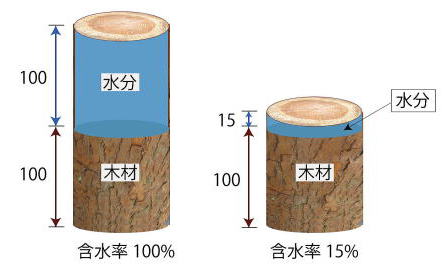

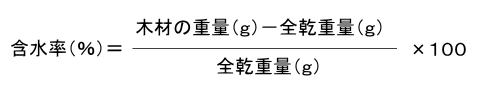

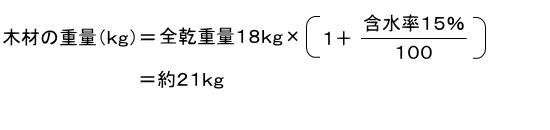

水分が木材から除去されていく過程が「乾燥」です。木材を生活空間に置いておくと、空気中の水分を吸ったり吐いたりしながら、木材中の水分量を調整していきます。そして、時間がたつにつれて変化しなくなります。この状態の含水率を「平衡含水率」といいますが、日本では15%程度といわれています。木材の含水率は、全乾重量に対する水分量の割合で表します。木材実質重量と同じ水分量を含んでいる時が含水率100%です。先ほどの心持ち柱材でいえば含水率15%時の重量は約21kg(下図参照)ですので、ここまで乾燥して出荷するのが最善ということになります。含水率が減少することで木材がどのように変化するか、次回説明します。(続く)

|

|

| 図2 含水率の表し方 |

| 木材の含水率の計算式 |

|

| 全乾重量18kgの木材を含水率15%時とする場合 |

|

| |

| (材料開発部長 農学博士 小田久人) |

| |

| |

|

|