ここで、建物に使う木材(梁・桁・柱など)の曲げ性能を対称に、「強い」、「弱い」について考えてみましょう。表1の曲げヤング係数(平均)、曲げ強さ(平均)、基準強度をご覧下さい。

|

| 表1 建築に使う木材(梁、桁、柱など)の曲げ性能 |

| 樹種 |

個数 |

曲げヤング係数 |

曲げ強さ |

平均

(kN/mm2) |

変動係数

(%) |

平均

(kN/mm2) |

変動係数

(%) |

基準強度 |

| ベイマツ |

1,000 |

11.6 |

20 |

45.3 |

35.4 |

22.8 |

| ソ連カラマツ |

270 |

12.6 |

19.1 |

51 |

28.8 |

26.7 |

| ヒノキ |

819 |

10.5 |

13.3 |

53.2 |

20.4 |

35.5 |

| カラマツ |

1,215 |

8.9 |

20.7 |

42.1 |

24.7 |

26.5 |

| アカマツ |

769 |

10.2 |

22.3 |

43.7 |

33.5 |

27.3 |

| ベイツガ |

466 |

10.3 |

21.9 |

43.3 |

36.1 |

17.3 |

| エゾマツ |

1,000 |

10.1 |

17.7 |

41 |

24.4 |

24.8 |

| トドマツ |

605 |

9.3 |

15.4 |

39.5 |

21.1 |

24.8 |

| スギ |

12,213 |

7.4 |

23.6 |

39.8 |

21.5 |

26.4 |

| ヒバ |

315 |

9.8 |

14.7 |

45.2 |

21.9 |

29.7 |

|

| |

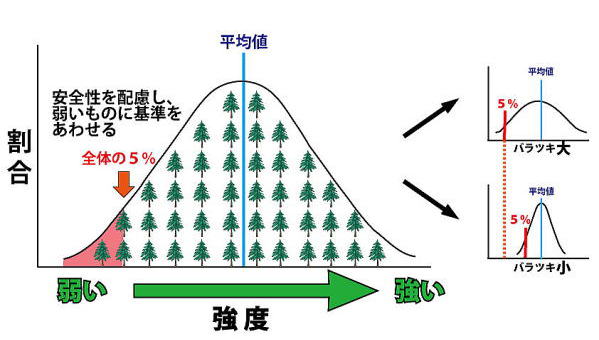

| これらのうち建築に使う木材の「強い」、「弱い」はどの値の大きさを言うのでしょうか?勿論ヤング係数ではありません。では、曲げ強さ(平均)でしょうか?これも違います。正解は基準強度です。詳細な説明は割愛しますが、木材の強さは同じ樹種でも1本1本で異なり、ばらつきがあります。そのため、安全性を考慮して、実大材の弱い方から5%目の強さを基準強度として(図3参照)、建物の設計に用います(JAS材の場合、建設省告示1452号)。 |

|

図3 木材の強さの分布

|

実は、この基準強度と曲げ強さ(平均)は、表1に示すように必ずしも対応していません。例えば、同表におけるスギの曲げ強さ(平均)は弱い方から2番目の値ですが、基準強度では真ん中くらいの値になります。これは、主としてバラツキ(変動係数)の差異に基づくもので、たとえ平均値が小さくても、バラツキが小さければ設計用の基準値(基準強度)は高くなる、ということを意味しています。このように、建物につかう木材の強さは安全を考慮した値であり、実用上平均値を用いることはありません。

補足ですが、構造材の性能を「強い」、「弱い」だけで判断し、材料選択を行うことは必ずしも適切とは言えません。設計用の基準値(基準強度)は、あくまで構造設計のベースとなる値であり部材の断面寸法を決定するための値なので、「強い」、「弱い」ではなく「数値が明らかにされていること」が重要なのです。 |

| (木材加工部長 農学博士 荒武志朗) |