県広報みやざき |

|

平成27年の本県の自殺者数は255人。過去最高だった平成19年の394人から約35%減少していますが、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は全国で3番目に高く、依然として多くの県民の尊い命が自殺により失われています。 「宮崎県では近年、自殺した方の数自体は減っているのですが、まだ200人以上もいるのですから、“少なくなった”という感じはしません。引き続き、さらなる取組を進める必要があります」(田中所長) |

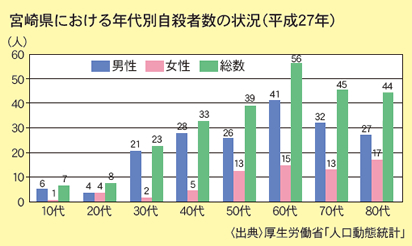

性別でみると、男性が女性を上回っています。また、60代の自殺者が最も多く、次いで70代、50代の順になっています。男性では、30代、40代の比較的若い働き盛り世代でも多くなっています。 性別でみると、男性が女性を上回っています。また、60代の自殺者が最も多く、次いで70代、50代の順になっています。男性では、30代、40代の比較的若い働き盛り世代でも多くなっています。「男性の場合、悩みごとを抱え込む傾向があります。特に職場でのストレスについては誰にも相談できず、孤独に陥るのでしょう。60代、70代の自殺者が多いのは、御本人の健康問題のほか、家族の介護疲れや配偶者に先立たれた後の孤独によるものも見受けられます。このような方が周囲にいらっしゃる場合は、言葉や態度をより注意深く見守ることが大切です」 |

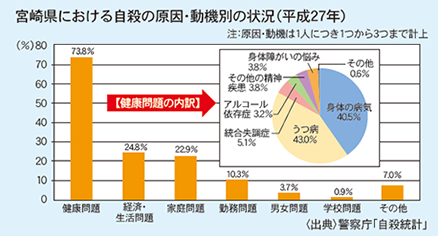

平成27年の本県の自殺者の原因・動機は、 健康問題が最も多く、その半数以上はうつ病などの精神疾患が原因となっています。 平成27年の本県の自殺者の原因・動機は、 健康問題が最も多く、その半数以上はうつ病などの精神疾患が原因となっています。そして、うつ病の背景には、経済・生活問題や家庭問題、勤務・学校問題など、さまざまな要因が潜んでいます。 「宮崎県では、特に家庭問題による自殺が多いです。国の統計によると、平成26年の宮崎県の離婚率は全国の中で2番目に高く、これも影響している要因ではないかと思われます。また、過疎化が進んでいる地域では、寂しさによる自殺が多いです。そのほかにも多くの方々から悩みの相談を受けますが、自殺を考える理由はさまざまです。自殺は誰にでも起こり得る問題であることを周知する必要があります」 |

誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現に向けては、行政だけでなく、職場や学校の役割が重要です。 「自殺を防ぐには、事前予防が一番。職場では相談窓口を作るなど、ストレスや不安について話しやすい環境を整備することが求められます。学校では、身近な社会問題である自殺について学ぶ必要性があります。全死者数に占める自殺者数の多さや、自殺がなくならない宮崎の現状などについて若いうちから認識しておくことは、自らの自殺を防ぐほか、周囲の方々の変化に“気づき” “話を聞き” “つなぎ” “見守る”ゲートキーパー活動につながるのではないかと思います」 そして何より、県民の皆さま一人ひとりの家庭や地域における日頃からの取組が不可欠です。 「家庭や地域では、たくさん会話をしてほしいですね。最近は習いごとの増加やSNSの普及により、会話する機会も減少しています。悩みごとを持っている場合でも、話を聞いてあげるだけで落ち着くものなので、普段から積極的な声かけや会話を心がけてください」 身近な人のいつもと違う様子に気づき、声をかけることが、地域における自殺予防につながります。 今、私たちにできることから始めましょう! |