|

|

|

地霊人傑。優れた土地柄が、優れた人を生むという兼寛が愛したこの言葉は、彼の故郷への思いが込められている。 |

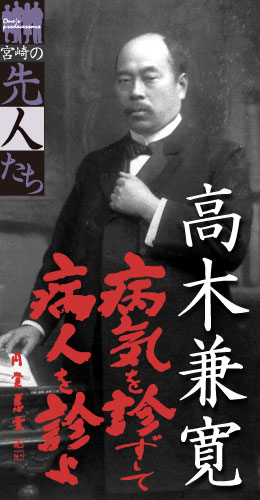

脚気を根絶したビタミンの父。

医師を志し、穆佐(むかさ)から鹿児島へ高木兼寛は、嘉永2年(1849年)、現在の宮崎市高岡町穆佐(むかさ)に生まれた。父喜助は武士で郷士の身分であったが、ふだんは大工の仕事をしていた。幼い頃から漢学や剣法を学ぶかたわら、家業を手伝っていた兼寛は、一人息子だったために、父の跡を継ぐことを期待されたが、当時、穆佐には貧富の別なく診療にあたり人格の高潔さをたたえられた黒木了輔という医師がいた。彼に憧れた兼寛は医師になることを決意、18歳の時に医学を学ぶため鹿児島の医学校に進む。

天ケ城公園から望む高岡の町並み。兼寛が育った穆佐の集落は、ここより約3km下流の大淀川右岸にある。 鹿児島で蘭方医石神良策について学び始めて二年目、明治維新の引き金となった鳥羽伏見の戦いが起こる。薩摩藩は倒幕軍の中心であったため、兼寛も軍医として戦場にかりだされたが、当時の医療では銃砲による傷をどうすることもできなかった。 そこで生麦事件、薩英戦争などの紛争を通して、かえって英国とよい関係を築いていた薩摩藩は、英国公使パークスに依頼して医師ウィリスの派遣を要請。ウィリスは通訳官アーネスト・サトウとともに負傷者が収容されていた京都の相国寺養源院へ入り、石神らを助手に麻酔による手術を行った。その最新の医療を肩ごしから見学していた兼寛の驚きは大きく、またウィリスからは英国流の臨床を重んじる思想の薫陶を受けることになる。 明治5年、24歳になった兼寛は海軍軍医として着任。高輪の海軍病院で診療を始めてみると、脚気患者が驚くほど多く、兼寛を悩ました。明治8年には、英国から招かれていた医師アンダーソンのすすめで、兼寛はロンドンのセント・トーマス病院医学校に留学し、優秀な成績で修了。外科医の最高栄誉とされるフローシップ免状を与えられて、明治13年11月に帰国した。

兼寛が留学したロンドンのセント・トーマス病院。 実験航海の成功軍医に復帰した兼寛は、すぐに脚気の問題に取り組み始める。英国海軍に脚気患者は一人も出ないのに、日本海軍は約三割の軍人が脚気にかかっていたことから、兼寛はその食事に注目し、「脚気は炭水化物をとりすぎ、たんぱく質が不足することから起こる」という仮説を立てた。そうした研究のかたわら、明治15年、東京慈恵会病院の前身である有志共立東京病院を設立。英国式の弱者救済の思想に基づく、日本初の有志による基金で運営をまかなう施療院となった。 明治16年、ひとつの事件が起こった。南米に練習航海に出た軍艦「龍驤(りゅうじょう)」が乗組員376名のうち169名の重症脚気患者を出し、そのうち25名が死亡。帰途、ホノルル港で肉や野菜を調達して与えたところ、患者は全員回復したという。この兼寛の説を裏づけるような事件をきっかけに、兼寛は明治天皇に兵食の改善を奏上する機会を得る。 明治17年2月、「龍驤」に続いて「筑波」が練習航海に出航。兼寛の理想とする食材を満載し、「龍驤」と同じコースをたどらせる兵食実験も兼ねていた。そして同年9月、ハワイより「ビヤウシヤ一ニンモナシアンシンアレ」の打電を受け、兼寛の実験は成功した。ただし、主食のパンを受け入れない者が多かったことから、パンの材料になり、たんぱく質も多い麦と米を半分ずつ混ぜた麦飯を導入。結果はむしろパンよりも良好で、1年後には海軍から脚気が根絶した。

明治17年、軍艦「筑波」の航海が脚気を克服する第一歩となった。 鴎外らとの脚気論争しかし、この兼寛の「脚気栄養説」は多方面から痛烈な批判を浴びる。特に陸軍軍医総監森林太郎(鴎外)の批判は厳しく、陸軍では従来通りの米食中心の食事を変えることはなかった。これは、森ら当時の医学界の重鎮たちが、病理の探求を重視するコッホなどのドイツ医学の影響を受けていたことも関連する。ドイツでは「脚気は伝染病である」とする説が有力だった。その論争は日露戦争を機に終結する。戦争を通じて陸軍では約27000人の脚気による死者を出したが、兼寛によって麦飯を導入した海軍では一人の死者も出さなかった。 今日では脚気は兼寛説のように炭水化物の過剰とたんぱく質の不足から起こるものではなく、ビタミンB1の不足が原因ということが判明しているが、肉類などたんぱく質の多いものにはビタミンB1も多いことから、結果として脚気の予防につながった。エイクマンらによる抗脚気ビタミンの発見より15年も早く、脚気の原因は食事にあることを看破した兼寛の業績は海外でも高く評価され、のちに兼寛はビタミンの父と呼ばれることになる。

兼寛はナイチンゲールを手本に日本初の看護婦養成所を設立。その資金は、鹿鳴館で開かれた、これもわが国初の慈善バザーによってまかなわれた。 高木兼寛略歴

高木兼寛生誕地(穆園ひろば)にある銅像。 |