|

|

|

|

明治を担う多くの俊英を育てた大学者飫肥藩清武郷に生まれ、後に陸奥宗光、谷干城ら多くの俊英たちを育てた安井息軒。儒学を集大成した学者としての深い学識にとどまらず、すぐれた教育者でもあった息軒の下には、延べ2000名の門下生が集い、その多くは明治のパイオニアとして新しい日本を切り拓いていった。 学問の基礎としての儒学現代の日本で儒学といっても、そのイメージはなかなかわかりにくいが、「四書」「五経」「論語」といった、「仁」を最高の道徳とする教えは、江戸時代までの日本において、学問の入り口ともいえる基礎教養だった。また、儒教といわれるように、それはひとつの思想でもあって、日本だけにとどまらず朝鮮半島や中国大陸を含む東アジア一帯に深く根をおろした、精神的な土壌であったともいえるのだろう。 安井息軒は、江戸末期を代表する儒学者だった。そして、単に学問を探究するだけでなく江戸期までの儒学を集大成することで、近代漢学の礎を築いた点も高く評価されている。

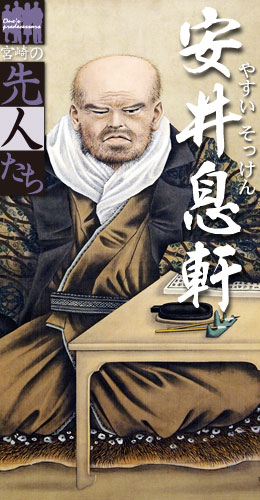

安井息軒木像/毎年9月23日息軒の命日である先人祭の時だけ披露され、普段は先人廟に入っている木造。昭和8年に清武町出身の彫刻家長田満也氏が制作したもの。 学問に傾倒した少年時代安井息軒は寛政11年(1799年)、清武郷(現在の清武町)中野の安井滄洲(そうしゅう)の次男として生まれる。滄洲は、自宅で学問を教えていた学者で、息軒も父の影響を受け、幼いころから学問に目覚め、元服までには家の蔵書をすべて読み尽くし、一晩で和歌百首を作ったという逸話も残っている。

安井息軒旧宅/息軒が生まれ、飫肥「振徳堂」に赴任する天保2年まで生活。昭和54年に国の史跡に指定。 息軒の妻となる川添佐代の結婚にいたるエピソードを描いた、森鴎外の小説「安井夫人」には、幼少の頃患った天然痘によって息軒の顔面に疱瘡痕が残っていたこと、それが周囲のからかいの対象にもなっていたことが記されている。 25歳で江戸の昌平坂学問所に学んでいた時にも、田舎出で風采の上がらない息軒は、学友たちにからかわれていたが、部屋の柱に貼り付けてあったという「今は音(ね)を忍(しのぶ)が岡の時鳥(ほととぎす)いつか雲井のよそに名告(なの)らむ」という和歌に、そうした雑音をよそに壮大な夢を抱く息軒の気概がみてとれるだろう。 文政10年(1827年)、故郷に帰り、郷校「明教堂」で父滄洲とともに教鞭を振るい、その後、飫肥藩校「振徳堂」が再興すると、滄洲は初代総裁に、息軒は助教授に任命される。この時から飫肥藩主伊東祐相の信頼が厚く、息軒が江戸に移住した後も、間引きの禁止や二期作法、養蚕技術についての進言を行い、その交流は息軒が死ぬまで続く。また、後に藩校振徳堂からは小倉処平、小村寿太郎といった逸材を輩出している。

『管子纂詰』自筆草稿本/管子は治国や敬神等の方法を書いた書。息軒が解釈を加えてまとめた本。 江戸で三計塾を開く天保8年(1837年)、学問の探究のために再び江戸の昌平坂学問所に入学。そして天保12年(1841年)、私塾「三計塾」を開く。「一日の計は朝(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は少壮の時にあり」は、現代でも知られている息軒の名文だが、これが三計塾の名の由来になっている。 三計塾では、不器用な生徒に無理やり反復練習をさせるようなことはせず、塾生同士の討論をよくさせていたといわれる。一人ひとりの持ち味を生かす独特の学風からは、陸奥宗光(外務大臣、伯爵)、谷干城(元土佐藩士、陸軍中将)、品川弥次郎(吉田松陰門下、内務大臣)など延べ2000人にのぼる人材を輩出し、彼らは明治という新しい時代を作っていった。

写真左)名刺/「安藤与十郎支配」とあり、元治元年の小普請入りのときの名刺。 昌平坂学問所教授に文久2年(1862年)、63歳になった息軒は、将軍家茂より幕府儒官と昌平坂学問所教授を拝命。このことは息軒自身も意外だったようで、生涯息軒を師と仰ぎ、飫肥藩家老を務めた平部?南(きょうなん)への手紙の中で「私は古学を勉強し、世の流れに背いてきました。将軍にお会いするなど夢にも思わなかった」と記している。伝統的に朱子学を主としてきた昌平坂学問所の教授に、古学派の学者が任命されるのは前代未聞のことだった。 明治維新後も息軒の評価は落ちることはなく、彦根藩から著書の出版の申し出や、明治新政府からは勝海舟、山岡鉄舟より天皇の進講役を求められているが、受けていない。このような名誉ある申し出も多くあったにも関わらず、裕福な暮らしからは程遠い生活を送っていた。 その崇高で剛直な77年の生涯は、明治9年(1876年)9月23日夜、家族や門人に囲まれ静かに東京で終わる。息軒の没後、明治11年(1878年)に来日した清国文学家黄遜兼は「大胆ながら詳細に研究され、清国の大学者の風格を備えている」と絶賛。学問的業績は、孫の安井小太郎によりまとめられ、現代漢文学の礎を築いた。

書『瓦全』/「為す事無くただ生き長らえる」という意味。玉砕の反対語。体も不自由となり、学制発布により塾生も減少して収入も途絶え、次男も自殺してしまうという状況の中での元旦の書。

清武文化会館の正面玄関前に立つ銅像 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||