- TOP

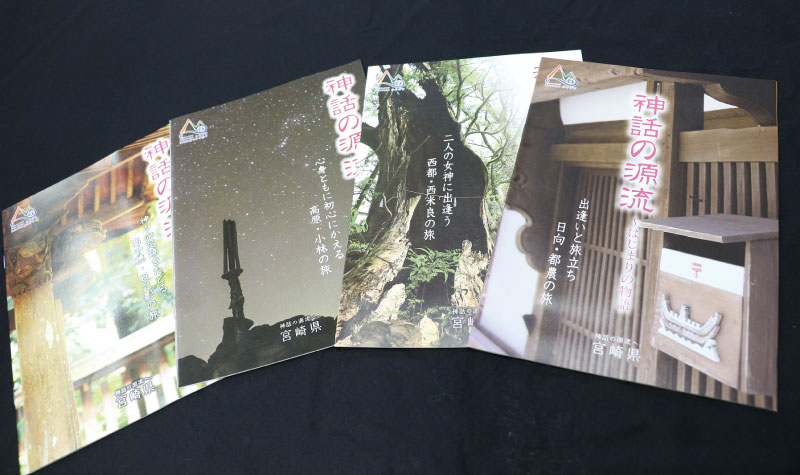

- 神話の源流~みやざきの神様たち

記紀編さん記念事業推進室KDがご紹介!

神話の源流〜みやざきの神様たち

| カムヤマトイハレビコノミコト(神武天皇) | |

|---|---|

|

ウガヤフキアエズノミコトの4番目の御子、後の神武天皇となるカムヤマトイハレビコノミコトは、兄弟たちに相談し、平安に政治を行う場所を求めて、 日向から東の大和(やまと、現在の奈良県)に向けて出発することを決意します。日向の高千穂の宮を出発し、長い年月をかけて東に進みますが、大和の地に入ろうとしたときにナガスネヒコに攻められ、兄のイツセノミコトが亡くなります。その後も大変な苦労をして大和を平定し、橿原宮(かしはらのみや)で初代天皇に即位され、天下を治めることになったのです。 県内には、神武天皇が生まれ育ったと伝わる地や、宮を構えたとされるところ、そして大和へ向けたお舟出の港など、各地にそのゆかりの地が残っており、古事記・日本書紀には書かれていない神武天皇の若き日の物語が伝わっています。 |

皇子原神社 (おうじばるじんじゃ)[高原町]

![皇子原神社[高原町]](images/shinwa/shinwa_img01.jpg)

神武天皇生誕の地と伝わる高原町。 皇子原公園にある皇子原神社は、産屋があった場所とされ、境内の「産場石(うべし)」は、神武天皇生誕時に産湯を使った場所と伝えられています。

宮崎神宮 (みやざきじんぐう)[宮崎市]

![宮崎神宮[宮崎市]](images/shinwa/shinwa_img02.jpg)

神武天皇を主祭神とする古社で、その孫であるタテイワタツノミコトが創建したと伝えられています。 10月下旬の大祭は、「神武さま」と呼ばれ、宮崎の秋の風物詩として親しまれています。

最終回記念インタビュー 気づきをくれるきっかけ

大館 真晴さん

| Profile プロフィール |

|---|

|

神話の魅力は?

「神話」は、我々の暮らしの中で、ふとした瞬間にさまざまな気づきを与えてくれます。

例えば、安産祈願で有名な鵜戸神宮を訪れ、豊玉姫の物語に思いを馳せると、昔も今も変わらない、健康や子どもを思う、人々の深い願いに気づかされます。

神話の中での面白いエピソードは?

「昔、宮崎は「日向国」(ひむかのくに)と呼ばれていました。その起源は『日本書紀』に記されており、 景行(けいこう)天皇 (第12代)が現在の児湯郡を訪れて、「この国は日の出る方角に真っ直ぐ向いている」と述べたことに由来します。

現在の宮崎県のキャッチフレーズは「日本のひなた宮崎県」ですが、昔も今も宮崎を象徴するキーワードが「日」(太陽)であったというのが面白いですよね。

県民の皆さまへ

宮崎県の祭礼や生活文化には、神話によって彩られているものが沢山あります。

例えば、県内各地で行われている神楽、宮崎神宮大祭の「神武さま」、青島神社の「裸参り」などがそうです。日々の忙しさの中にあって、時には、身近にある神話に思いを馳せてみるのも良いかもしれません。古代から続く人々の思いが我々の生活に潤いを与えてくれると思います。

予告

4月号からは、「神話の源流~はじまりの物語」と題して、地域に伝わる神話・伝承とゆかりの地をご紹介します!

一足先に予習したい方は記紀編さん記念事業推進室まで!

| お問い合わせ |

|---|

| 記紀編さん記念事業推進室 0985(26)7099 |