|

|

|

|

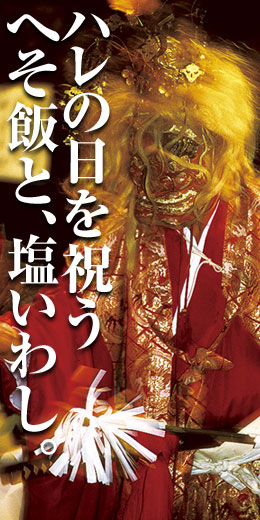

山の文化を継承する米良地方の膳西米良村・西都修験者が伝えたへそ飯西都市銀鏡から西米良村にかけての米良地方は、九州山地の山なみに抱かれるように集落が点在する典型的な山の里。その集落ごとに伝わる神楽に象徴されるように、古くからの生活文化や習慣も大切に継承されている。米良地方で神楽の夜や正月などの膳に供されるのが「へそ飯」だ。もっそうと呼ばれる円筒形の竹の容器にご飯を詰めて作るもので、中央がちょこんと盛り上がっている。もともとはこの地方を訪れた修験者によって伝えられたといわれるが、宮中料理にも同様のものがあるとされる。 料理を作っていただいた森松平さんによると「一種のまじないであり、ハレの日という非日常を表現するものではないか」とのこと。白米のご飯自体が貴重だった時代、普段とはちがうハレの日に、人々は特別な意味を込めてこのへそ飯を作り、祈るようにして食べていたのかもしれない。

塩いわしとえび芋の煮しめ煮しめには塩いわしがつくのも特徴だ。森さんによると米良地方の中でも特に西米良にはいわしを食べる文化があり、この煮しめも塩いわしを煮てだしもとる。また、西米良で刺身というと主にいわしのことを指すそうだ。煮しめの材料として里芋の一種であるえび芋を使うのも珍しい。全国的に伊勢芋と呼ばれているが、九州山地一帯で古くから食べられていたもののようで、阿蘇地方にはこのえび芋を使った田楽がある。雑煮は猪肉が入ったすましで、だしも猪でとる。神楽の夜、神前に猪を供える風習のある米良らしい雑煮だ。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 取材協力:ふるさと料理杉の子(宮崎市橘通西2-1-4) |