|

|

|

石井記念友愛社の資料館では、十次の足跡をたどることができる。隣接する静養館には、石井十次の娘婿で児島虎次郎の絵も展示。 |

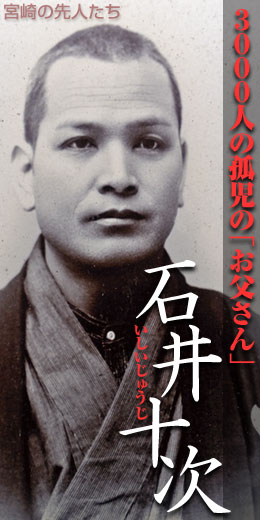

社会福祉という言葉もなかった時代に、生涯を通じてのべ3000人の孤児を預かり、育て上げた児童福祉の父、石井十次。その獅子奮迅の活動と強く温かな精神は、時代を超えてもなお耀きを放っている。

児童福祉の先駆者である石井十次が初めて子供を預かったのは明治20年四月、二十二歳の時だった。慶応元年(1865)、高鍋藩士石井萬吉、乃婦子の長男として生まれた十次は、医師をめざして岡山県甲種医学校に入学。学生の身ながら、近くの大師堂に寝起きする貧しい人たちを毎朝見舞っていた。そこである女性遍路から頼まれて八歳の男児を預かったのが、それから生涯を貫く「孤児の父」としての第一歩となる。 預かった子供はそれから時をおかずに三人に増え、同年九月、岡山市門田屋敷の三友寺の本堂を借り受けて「孤児教育会」の表札を掲げ、恵まれない児童の受け入れを始めた。とはいえ、自らも若く貧しい医学生であり、十次が生涯を通じて直面する養育費の問題もこの時から始まる。十次はすでに入信していたキリスト教関係者からの寄付を募るために各地を駆け回った。

高鍋町にある石井十次の生家。十次はここで温かな少年時代を過ごす。 明治22年、医学修行と児童救済の両立に悩んでいた十次は、ついに六年間学んだ医書を焼き捨てる。明治24年には死者7200人を出した濃尾地震被災児の救済のために、名古屋市に震災孤児院を設けて93人を受け入れ、その年、院児の数は263人を数えた。院児はさらに増え続け、十次が「孤児無制限収容」を宣言した翌年の明治39年には、大凶作に見舞われた東北地方からの被災児が到着。院児は1200人を超え、すでに78棟の施設を有していた岡山孤児院は、ひとつの村ほどの規模となる。 やがて、寄付に頼らず農業による自活の道をめざした十次は、フランスの思想家ジャン・ジャック・ルソーの「エミール」に触発されて、高鍋町茶臼原での開墾と移住を始める。茶臼原に理想郷を築くことが、その生涯の夢となった。 大原孫三郎との友情十次の死後まで事業を支えた最大の功労者に大原孫三郎がいる。倉敷紡績の社長を務める事業家であり、日本最初の西洋美術館である大原美術館の創始者としても知られる孫三郎は、明治32年七月、初めて十次と出会った。当時、孫三郎は十九歳、十次は三十四歳。大原家の御曹司として嘱望されながら放蕩がやまず、人生の行く末に迷いを抱えていた孫三郎は、十次の人格の深さに感銘を受け、以来、まさに一心同体となった友情関係が続く。 孫三郎は財団法人岡山孤児院の評議員として活動しながらも、財政危機の際にはその度に膨大な私財を提供した。「頼む者も頼む者。応ずる者も応ずる者」と感慨をもらした十次の日誌も残されている。

女子部の食事風景。主婦と呼ばれる保育士が母親のように世話をした。 激しさと優しさと石井十次は身長173センチ、体重は80キロを超す当時としては破格の体格で、声は低く堂々としており、その言葉は人を魅了してやまなかったといわれる。西郷隆盛をほうふつさせる風貌だが、十次自身も西郷を崇拝していた。「天は父なり、人は同胞なれば互いに相信じ、相愛すべき事」の言葉は、彼が制定した『茶臼原憲法』の第一章だが、それは西郷の「敬天愛人」そのものだ。 父萬吉は西郷に従って西南戦争に従軍し、十次自らも政府批判によって50日間の拘留を経験するなど、当時の南九州の熱い気風は、十次の精神に正しいと信じることには、怖じることなく立ち向かう激しさをもたらした。一方、藩校明倫堂を前身とする高鍋島田学校に学んだ十次は、高鍋藩の伝統である慈しみの気風も受け継いでいた。 米沢藩の財政を立て直したことで知られる上杉鷹山の兄、秋月種茂(1744〜1819)は高鍋藩主として間引きを禁止し、三人目の子供が生まれると毎日米二合を支給するなど、日本で初めての児童扶養手当制度を確立した名君だったといわれる。そうした弱い者を見過ごしにしない高鍋藩独特の気風は、母乃婦子を通じて十次に深く根ざしていった。 ユニークで温かな教育岡山孤児院は30年の活動の間にのべ3000人の児童を救済したが、その教育方針は石井式ともいうべきユニークなものだった。初期には、まず「満腹主義」を打ち出す。子供には食べたいだけ食べさせることで、豊かな心が育つという考え方で、院内の食事はお代わり自由だった。「密室教育」は、子供をほめるにしても叱るにしても大勢の前でなく密室に呼んで、一対一で話すというもの。 「時代教育」は、子供の成長年代に合わせて教育方針を定め、幼年時代は遊ばせ、少年時代は学ばせ、青年時代は働かせることを徹底した。また、体罰は厳禁とされた。当時の常識の中では、いずれも画期的な教育方針だったといえるだろう。日清・日露戦争をはさみ、日本が富国強兵の名の下に国費の大半を軍備に注ぐ時代の中で、孤児の救済に生涯を捧げた石井十次の業績と精神は、福祉の時代を迎えた現代、新たな光を放ち始めている。 石井十次の生涯

|