掲載開始日:2022年2月10日更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

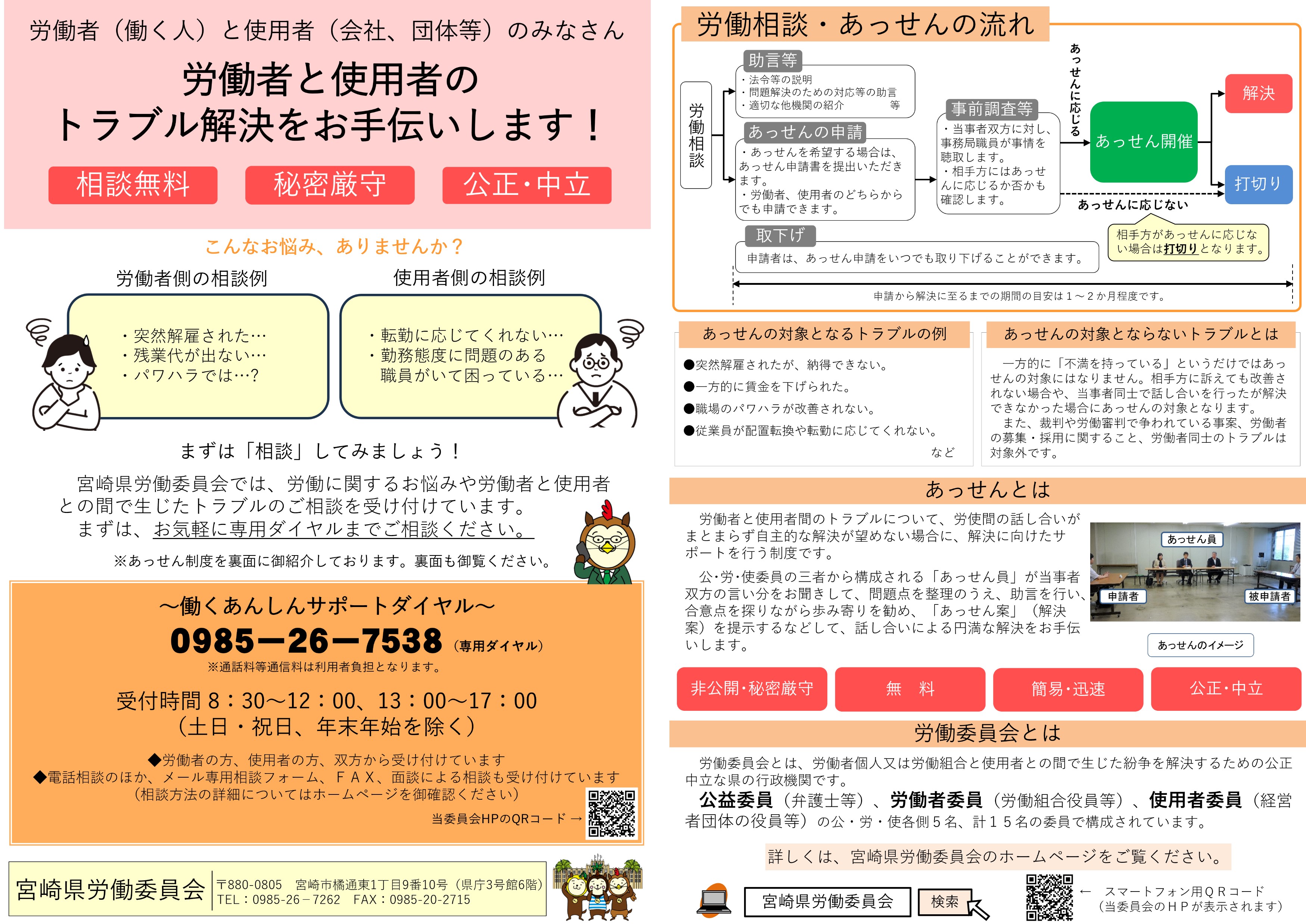

~労働に関する相談をお受けします~(宮崎県労働委員会)

職場のお悩みは労働委員会へどうぞ!

宮崎県労働委員会では、労働に関するお悩みやトラブルの相談をお受けしています。

労働者、使用者(事業主)いずれの方からもご相談をお受けします。また匿名でもお受けします。

秘密厳守、無料で利用できますので、お気軽にご相談ください。

相談例

【労働者からの相談例】

- 突然解雇された(契約を更新しないと言われた)が、納得できない。

- 給料が支払われず困っている。

- 職場の同僚・上司から嫌がらせ(パワハラ)を受けて悩んでいる。

【使用者(事業主)からの相談例】

- 頻繁に無断欠勤をするなど、勤務態度に問題がある従業員がいて困っている。

- 従業員の労働条件を変更したいが、労働組合との交渉が難航している。

【労働組合からの相談例】

- 使用者が団体交渉に応じてくれない。

- 組合員だけ一方的に賃金を下げられた。

その他の相談例については、労働相談事例のページを御参照ください。

ご相談への対応について

ご相談に対し、担当職員が問題点を整理した上で、必要に応じて以下のようなことを行います。

- 関係する労働法令等の情報提供

- 問題解決のために取り得る方法などの助言

- 解決のためにより適切な機関がある場合は、その紹介

また、労働者と使用者だけの話し合いでは問題が解決できないとき、労働委員会の委員が中立の立場で間に入り、解決に向けたサポートをする制度(あっせん等)があります。この制度についても、相談の中で、詳しい説明や利用に適したケースかどうかのアドバイスを受けることができます。

注意:労働委員会には労働関係法令上の指導・監督権限がないため、使用者や個人に対する調査・指導は行なっておりません。

注意:求職や採用に関する相談には対応しておりません。

相談方法

電話(労働相談専用ダイヤル)・メール(労働相談専用フォーム)・ファックス・面談(要予約)により相談をお受けしています。

詳細は、労働相談の方法についてのページを御覧ください。

チラシ等

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

電話:0985-26-7262

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp