●若山牧水記念文学館オープン

今年4月、若山牧水生誕120年を記念して東郷町牧水公園内に設立された若山牧水記念文学館は、歌稿や手紙のほか愛用の盃などが展示され、全国の牧水ファンが訪れている。また、叙情詩人として知られる高森文夫(元東郷町長)や、若山牧水賞受賞者の作品を展示するコーナーも併設され、文学のふるさと東郷町の魅力を伝えている。

東臼杵郡東郷町坪谷1271

牧水公園内

TEL 0982-68-9511

若山牧水公式ホームページ

http://www.bokusui.jp/

●若山牧水賞

日本の短歌史に偉大な足跡を残した若山牧水にちなんで、毎年一人の優れた歌人を表彰する若山牧水賞。全国から集まったアンケートを参考に、岡野弘彦氏、佐佐木幸綱氏、馬場あき子氏、伊藤一彦氏の4人の審査員が審査。特別顧問として大岡信氏。第一回の平成8年度から、歴代9人の受賞者の作品は、若山牧水文学記念館に展示されている。

若山牧水賞運営委員会事務局

宮崎県地域生活部生活・文化課内

TEL 0985-26-7117

FAX 0985-32-0111

http://www.bokusui.com/

|

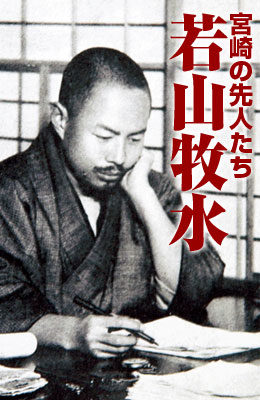

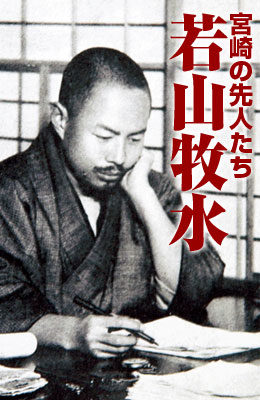

旅と望郷の歌人 旅と望郷の歌人

若山牧水のふるさとをゆく

酒を愛し、旅を愛した歌人・若山牧水。

帰れない故郷を思い、いくつもの旅を重ねながら短い生涯を走り抜けた牧水の心には、懐かしい坪谷の風景や、やさしかった父母への断ちがたい思いがあふれているようだ。牧水の歌作の原点となった、ふるさと東郷町を訪ねた。

恵まれた幼年時代

東臼杵郡東郷町大字坪谷。耳川支流・坪谷川の流れと尾鈴の山なみを借景にした牧水生家は、現在でもほぼそのままに残されている。明治18年8月24日朝、牧水はこの家の東に面した縁側で生まれた。診療所を営んでいた父・立蔵も、祖父・健海も外出中で、牧水は三人の姉たちに見守られながら、ことりと音をたてて生まれたという。

祖父は日本でもっとも早い時期に種痘を普及させた医療界の功労者で、父も村医者として跡を継いだ。若山家にとっては待望の長男であり、家族はもちろん近隣の人々もその誕生を喜び、将来に期待したのだが、牧水自身は幼い頃から癇の強い子で学校にもなじまず、裏山や川で遊んでばかりいたという。そんな牧水だったが、母・牧はあまり強く叱ることもせず、父ももともと優しい性格であったため、勉強の無理強いはしなかったといわれる。牧水は姉たちが読みふるした本に親しみながら、自然と愛情にあふれた生家で恵まれた幼年時代を過ごすことになる。

おもひやるかのうす青き峡のおくに

われのうまれし朝のさびしさ

ほととぎす鳴くよと母に起されて

すがる小窓の草月夜かな

坪谷川の思い出

明治29年、12歳になった牧水は、生家から約40キロ離れた延岡高等小学校に入学。卒業後、明治32年には新設された旧制延岡中学校第一期生として、4番の成績で入学した。後に著した随筆「鮎釣に過ごした夏休み」で牧水はこの頃を回想し、「だからわたしは、小学生の時から(大抵は中学か専門学校になつてであるが)『帰省』の味を味はつた」と記している。日に何本かあった馬車を待ちきれず、延岡から生家まで小走りに走って帰ったという。

夏には父と坪谷川で鮎釣りをして過ごした。冬になると朝、細島(日向)あたりから届く『ぶえん(無塩)』の魚を父が料理し、膳をこしらえて寝坊の牧水を起こして「マ、一ぱいどま、よかろ」と酒の相手をさせた。延岡中学最上級生になり、初めて牧水の号で『中学世界』という雑誌に投稿。母・牧の名と、坪谷川の流れからとったといわれるが、それは牧水にとってふるさとのイメージそのものだったのだろう。

ふるさとの日向の山の荒渓の

流清うして鮎多く棲みき

われいまだ十歳ならざりき山渓の

たぎつ瀬に立ち鮎は釣りにき

おもほへば父も鮎をばよく釣りき

われも釣りにきその下つ瀬に

釣り暮し帰れば母に叱られき

叱れる母に渡しき鮎を

明治37年、早稲田大学文学部高等予科に入学。ここで北原白秋(射水)、中林蘇水らと出会い、早稲田の三水と称して交流を深めた。名歌といわれる「幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく」「白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ」の二首も大学4年の時の作品である。明治43年、26歳の時に出版した第三歌集「別離」で好評を博し、高く評価されるが、歌壇の名声とは裏腹に親を故郷に残し、東京で文学を続けていくことへの自責の念は、その後牧水を長く苦しめることになる。

文学への思いや、周囲の期待を裏切ってしまったこと、懐かしい父母への愛情などが入り混じり、帰りたくても帰れない故郷への痛切な望郷の念は、牧水の生涯を通じての基調となっていく。

ふるさとの尾鈴の山のかなしさよ

秋もかすみのたなびきて居り

|