|

|

|

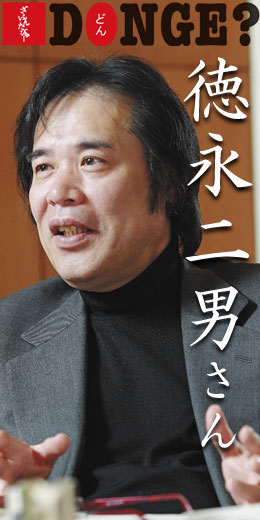

profile 1946年、神奈川県横須賀市生まれ。1966年、当時日本楽壇史上最年少のコンサートマスターとして東京交響楽団に入団。1976年、NHK交響楽団のコンサートマスター。1994年にNHK交響楽団を退団、1996年から宮崎国際音楽祭の総合プロデューサーを務める。 |

96年に始まった宮崎国際音楽祭も、今年で12回目を迎えます。スタートされたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。 徳永:94年までNHK交響楽団のコンサートマスターをやっていたのですが、演奏者としての立場とは別に、もっと別の角度から日本の音楽に貢献したいと考えていました。特に地方から発信する音楽祭ですね。今、宮崎県立芸術劇場の館長をされている青木賢治さんが、その頃NHK交響楽団の理事長をなさっていまして、ヨーロッパ公演に同行され、話をする機会がありました。そこで「徳永さん、これから何をされるの」という話になり、自分の夢を語ったわけです。 県立芸術劇場ができて間もない頃ですね。 徳永:そうですね。そこで青木さんから「その夢、宮崎でやってみませんか」というお話をいただきまして。とにかく宮崎に行ってみましょうということで、地元の関係者の方々ともお会いしているうちに、共感することも多くて、「よし、宮崎でやってやろう」と決意しました。 当時、めざしておられた音楽祭のイメージは、どのようなものだったのでしょうか。 徳永:日本のクラシック音楽、特に器楽の演奏者は技術的には世界でも一級という評価を受けていますが、よく欧米の評論家などにいわれたのは「しかし、マシンのようだ」ということでした。豊かな心の表現が足りない、ということですね。そこで、世界最高の音楽家と共演して、ともに音楽を作り上げることで自然に彼らのエッセンスを学ぶ場を作りたいと。それから、当時最後の巨匠といわれたアイザック・スターンさんを口説きまして、第1回の開催にこぎつけたわけです。国内、海外の最高の演奏家が宮崎に集まって、最高の演奏を行うという音楽祭の形が、この時に出来上がりました。 宮崎の聴衆の温かさがいい演奏を引き出してくれます今年のテーマはスペインということですが、聴きどころについて教えてください。 徳永:スペインはヨーロッパ音楽の中でも特別なニュアンスがあります。エキゾチックな民謡や踊りもありますし、クラシック曲も多いのです。今回は、指揮者のシャルル・デュトワさんが思い描くスペインの世界を堪能していただけるでしょう。ラヴェルやファリャ、R・シュトラウスらの曲の演奏に加えて、バンバリーナという人形劇団も登場します。 ジャズピアニストの小曽根真さんも大きな話題になっていますね。 徳永:昨年、初めて登場してモーツァルトのピアノ協奏曲を演奏したのですが、これはものすごい名演で大変な評判になりました。今年は何をやろうかと二人で明け方まで話し合いまして、ベートーヴェンとモーツァルトの室内楽になりました。彼にとっては初めての室内楽への挑戦ですが、今から楽しみにしているところです。 宮崎の聴衆の反応はいかがですか 徳永:通常の演奏会は「良ければ手を叩く」という感じがあるのですが、この音楽祭は、いつも非常に温かい雰囲気を感じますね。演奏者もそれに乗せられて、いい演奏を引き出してもらっていると思います。 宮崎でお気に入りはできましたか。 徳永:他のスタッフや演奏者たちは、けっこう食事や観光を楽しんだりしているのですが、私は宮崎にいる間、ずっと会場に缶詰になっていますので(笑)。でも地鶏は好きで、家にも送ってもらってよく食べていますよ。 まだ来場されたことのない方へメッセージがありましたら。 徳永:ぜひ気軽に会場にお越しいただいて、生の音を聴いていただければと思います。芸術劇場の音響は世界でもトップレベルのものですし、そのホールで国内外のトップ奏者たちが奏でる音楽を、ゆったりと楽しんでいただきたいですね。東国原知事にも、ぜひ会場にいらしていただいて、演奏が始まる直前の「いよいよこれから始まるぞ」という、会場が一体になった独特の雰囲気を感じていただければと思います。演奏者と宮崎の聴衆が時間をかけて積み重ねてきた、この音楽会ならではの素晴らしい雰囲気を是非、皆さんに味わっていただいたいですね。 本日はありがとうございました。 2月26日 ヒルトン東京にて

|