川南町通浜

港町、散策スナップ

写真・文:芥川 仁

漁師たちの濃密な人づきあい

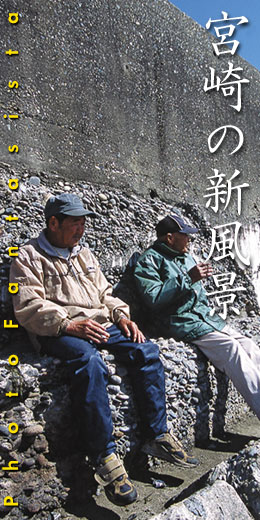

良く晴れているのに、川南町通浜の岸壁は、出漁していない漁船でひしめき合っていた。網倉庫の日だまりでは、日焼けした五人の男が何やら愉快そうに話し込んでいる。その中の一人、お天気博士と言われている一心丸の橋本正美さん(63)が、私の疑問に答えてくれた。

「陸の人は、晴れとっと、ええ日和じゃねと言うけどよ。俺たちゃ泣くごつあっと。晴れの日は風が強してよ。漁にでられんから、飯は喰えんとじゃかいよ。風が来る時にゃよ、沖の上と下かい音がすっと。昔の人が教えてきとっと」

川南漁港のセリ市場では、この日、午前4時30分から東の空が白々としてくるまで、シビ縄船(マグロ船)の水揚げが行われていた。最近では、通浜でも大型のシビ縄船が増え、長い間家を留守にする漁師が多くなっている。

天気に左右される五トン未満の漁船は、一年間に一六〇日余りしか出漁できない。漁に出ない日は、日がな一日、沖を眺めて、気の合う者同士で話をして過ごすのだ。そのせいなのか、通浜の人は近所の内情を良く知っている。物知り博士と言われる富山正宣さん(74)が、通浜のルールを教えてくれた。

「沖に居ると家族が心配するかい、何でも船舶電話で報告すっとよ。どこの沖におって、何の魚が何キロ捕れたかい帰るとかよ。家族は、それを親戚と近所に教ゆっとよ。親戚と近所は、友だちに教ゆっと。じゃかい、一日で通浜の皆が知るとよ」

通浜の人付き合いは、プライバシーなど眼中にないほど濃密である。現代日本が忘れた稀なる魅力を持つ漁師たちがここに居る。

網倉庫の日だまりで、漁場の情報交換や近所の噂話をして一日を過ごす。このようにして通浜は、人づきあいが濃厚になる。

海が荒れて出漁できなかった漁師たちは、三々五々早朝から船着き場近くに出てきて、天気を予想し、漁場の情報交換をするのが日課だ。

海の荒れる冬は出漁日数が少ない。その間にドックに船を上げて船底の塗り替えを行う。

写真左)昼間、陸(おか)で漁師を支えるのは女性たち。小魚をさばき、干物を造り、近所の町へ魚の行商に出る。

写真右)

「軒先が道」の言葉通り、生活丸見えの露地を郵便配達のバイクが行く。

一直線の砂浜に防波堤を突き出しただけの川南漁港の夕暮れ。

|