宮崎の伝統的工芸品

宮崎県はその豊かな自然風土、悠久の歴史、そして熟練した匠たちの技を背景に、数多くの優れた伝統的工芸品を生み出してきました。これら伝統的工芸品の振興を図るため、県では「宮崎県伝統的工芸品」の指定制度を設け、これまでに35品目を指定しています。

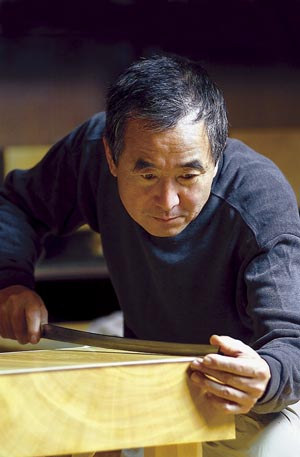

日向榧碁盤・将棋盤

宮崎県産の榧は日向本榧と呼ばれ、光沢・色彩ともに美しく、独特の香気や弾力性に富むなど、高い品質を誇る。その榧材は、数百年を経た大木を木取りし、3年から7年の天然乾燥を経て盤として仕上げられる。

盤面に線を引く際には、「太刀盛り」という、日本刀に漆をつけて目を刻む作業が行われる。太刀盛りには、きわめて高度な技術が要求され、職人が刻むその線は、測ったように均一で美しい。

また、丹念に仕上げられた手作りの脚部は隠れた芸術品とも言われ、クチナシの実を形どり、 勝負に第三者の口出しを許さないとの意味が込められている。

宮崎手紬

山野に自生する草木の煮汁で何度も染め上げ、手ばたを織って作られる。織りあげた紬は、年を経ても型崩れすることなく強じんで、着心地がよい。

宮崎ロクロ工芸品

ケヤキ、サクラ材などを材料にして、製材から乾燥・仕上・塗りの各工程を経て製作される。つややかで自然な丸みを帯びた形状は、使う者に安らぎを与える。

日向はまぐり碁石

碁石の白石の材料は、日向市で採れる日向蛤(スワブテ蛤)が最上とされる。日向蛤の碁石は、本蛤特有の細かな縞目が無数に走っており、色つやもよい。

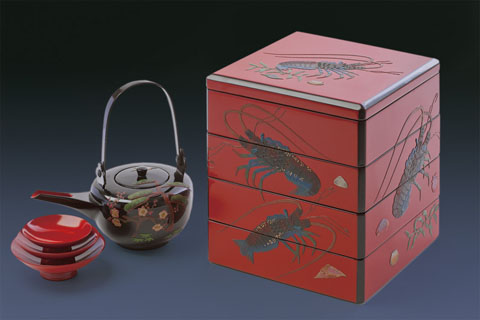

宮崎漆器

南九州特産のケヤキ、ミズメ、イスの木が用いられ、独特の堆錦(ついきん)という加飾法で、 模様をつけて仕上げる。重箱、酒器、盆などがある。

小林籐工芸品

50年余の歴史をもつ、小林市の籐工芸品。丸い棒状の籐をバナーで焼いて曲げた後、茶色く色づけをし、独特の方法で染め上げた皮藤を編み込んで仕上げる。

紅渓石硯

下関の赤間硯とともに最高級品として知られる紅渓石硯は、延岡市北川町の源歳木山(げんさいきやま)から切り出される美しい赤石を使って作られる。

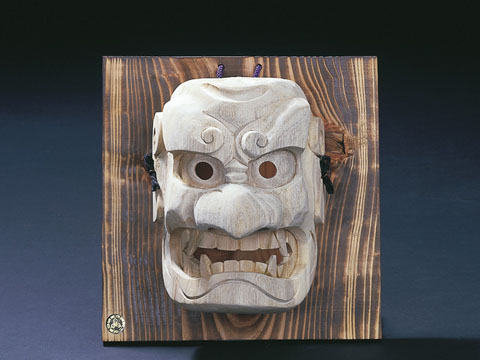

高千穂神楽面

神楽舞用は軽い桐、装飾用には香りがよい楠が使われる。面に生きた表情を出には熟練が必要で、 繊細な表情を作り出す木彫りの技術は高く評価されている。

都城大弓

全国の弓道愛好家から高い評価を受ける都城大弓。真竹と櫨(はぜ)を幾層にも貼り込んで作り上げる大弓は矢飛びの効率に優れ、弦の収まりが良い。

都城木刀

薩摩示現流の太刀を見本にして江戸時代以降に作り始めたという都城木刀。熟練の職人が何十種類ものカンナを用い、一刀一刀丹念に仕上げる。

|